|

| hanya ada satu kata; kenthu! |

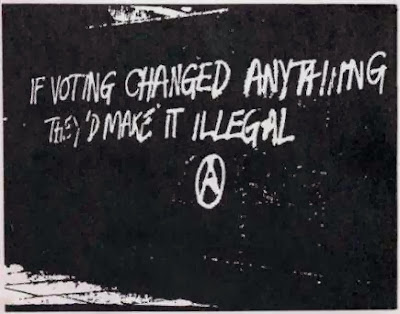

Dalam hidup, kita akan selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan. Baik dalam skala kecil nan sederhana, sampai skala besar nan kompleks. Pun dengan pemilu; karena berbicara soal pemilu, pastilah berbicara soal pilihan. Pemilu, adalah sebuah proses pemilihan seseorang untuk jabatan politik tertentu. Dan dalam proses pemilihan tersebut, seorang pemilih tentu dipengaruhi beberapa faktor, sehingga membuat si pemilih merasa perlu untuk turut menyumbangkan suara. Aurel Croissant, seorang profesor ilmu politik dari University of Heidelberg, mengatakan ada tiga faktor pendorong yang mempengaruhi seorang pemilih untuk terlibat dalam proses pemilu: fungsi keterwakilan, integrasi, serta kemampuan dan jaminan stabilitas seseorang untuk menjalankan jabatannya. Lalu pertanyaannya adalah: bagaimana jika faktor tersebut tak sanggup dipenuhi oleh sang calon empunya jabatan?"Voting for the lesser of two evils is still voting for evil. Next time, go all out and write in Lucifer on the ballot. ” ― Jarod Kintz, 99 Cents For Some Nonsense.

Kebanyakan pemilih di

Indonesia, tak mempermasalahkan apabila seorang calon tidak memlih faktor

pendorong kedua dan ketiga. Dalam The

Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, dijelaskan bahwa

masyarakat —khususnya di skala lokal— masih melihat faktor keterwakilan; entah ditinjau

dari aspek geografis, maupun —meminjam istilah Feith dan Castle— ikatan

emosional, sebagai salah satu faktor kuat yang membuat mereka turut menyumbang suara. Wajar, karena isu yang

dijual oleh para bakal calon ini cenderung lebih dekat dengan kepentingan

pemilih lokal. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terjadi peningkatan

kualitas pemilihan. Berbekal pendidikan politik yang baik, hal-hal yang dinilai

tidak relevan dengan jaminan mutu, kini tidak lagi menjadi jaminan faktor

pendorong. Integrasi dan kemampuan seseorang untuk menjalankan jabatan, kini

dipandang sebagai faktor utama yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Akan

tetapi, perlu diketahui juga bahwa tidak semua bakal calon yang terlibat dalam

proses pemilu, memiliki jaminan mutu tersebut. Dalam sebuah sistem kepemimpinan

yang menjunjung tinggi asas demokrasi, setiap individu dinilai memiliki

kesempatan yang sama untuk menduduki sebuah jabatan politik. Asalkan sanggup

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, baik/buruk-nya jejak rekam sang

bakal calon, tentu menjadi pertimbangan nomor sekian.

Berangkat dari

kecemasan inilah, muncul gerakan masif yang mulai merambat dari skala lokal

menuju ke skala nasional. Gerakan ini disebut sebagai gerakan golongan putih

atau biasa disebut golput. Tidak memilih, adalah antitesa dari hiruk pikuk

pemilu. Namun sekalipun begitu, golput bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam

proses pemilu, karena pemilu di Indonesia —termasuk pilkada— menggunakan sistem

legitimasi formal, dan prinsip memilih sebagai sebuah voluntary voting. Sebagaimanapun tingginya angka golput, tidak akan

pernah membatalkan hasil pemilu. Meski secara substansif, tingginya angkat

golput ini merepresentasikan rendahnya legitimasi serta kepercayaan para pemilih

terhadap bakal calon, atau bahkan pemilu itu sendiri. Namun jika ingin

dicermati, gerakan golput sebenarnya memiliki kecenderungan membela hak pilih, hanya

saja hak pilihnya bukan untuk memilih partai tapi hak pilih untuk tidak

memilih.

Golput sendiri, hadir

bukan tanpa alasan. Golput merupakan bentuk perilaku memilih, yang

kecenderungannya ditentukan oleh pelbagai kajian teori. Kajian teori yang

paling relevan, mungkin melalui kajian teori sosiologis dan psikologis. Sebagaimana

pernah dikemukakan dalam jurnal National

Choice Theory terbitan Michigan University, perilaku memilih ini bukan

merupakan bentuk reaksi, bukan sebuah aksi. Seringkali, kalkulasi untung rugi

yang menjadi pertimbangan utama dalam gerakan ini.

Dalam hal ini, golput

—bisa juga disebut perilaku tidak memilih (non

voting behavior)—merupakan bentuk reaksi, atas sebuah fenomena dalam

pemilu yang dinilai akan menimbulkan kerugian. Penumpukan rasa kecewa dan

frustasi, tentu akan melahirkan krisis kepercayaan. Belum lagi, ditambah dengan

ketakutan akan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Situasi less democracy ini sebetulnya sudah

pernah digadang-gadang oleh Franklin D. Roosevelt: “Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared

to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education.”

Menurut hemat saya,

sedari awal golput memang tidak memiliki target untuk meng-ilegitimasi-kan pemerintahan hasil pemilu.

Saya yakin pula, bahwa mereka yang terlibat di gerakan ini sadar bahwa tidak

ada pengaruh yang terlalu signifikan yang bisa dicapai melalui golput. Namun

perlu diketahui juga, pada pemilu 1973, bukan tanpa tujuan Arief Budiman dan

kawan-kawannya mencetuskan gerakan golput. Kala itu, ia memilih gerakan ini sebagai

tandingan Golkar yang dianggap membelokkan cita-cita awal Orde Baru untuk

menciptakan pemerintahan yang demokratis. Apa yang dilakukan Arief, tendensinya

memang untuk memberikan pesan kepada pemerintah; bahwa ada gerakan moral yang

bergerilya di bawah sistem politik autokrasi yang penuh dengan pengebirian

kebebasan sipil, dan pemasungan aspirasi rakyat.

Salah satu putera terbaik

bangsa ini, Aburrahman Wahid, juga memilih jalur golput dalam pemilu Presiden

2004, sebagai bentuk protes atas kecurangan, pemihakan, manipulasi yang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai melanggar sejumlah

undang-undang (UU), UU No. 23/1992 tentang Kesehatan, No.4/1997 tentang

Penyandang Cacat, No. 12/2003 tentang Pemilu Legislatif dan dua pelanggaran

terhadap UU No.23/2003 tentang Pemilu Presiden. Namun yang membedakan gerakan

Arief dengan Gus Dur adalah, Gus Dur memenuhi ketentuan undang-undang tentang hal

ini; tidak mengajak siapapun, melainkan melakukan tindakan yang merupakan

pilihan pribadinya. Sedangkan Arief

Budiman, bahkan sampai sekarang masih menyerukan ajakan golput dalam skala

nasional secara lantang.

Sekali lagi, tak ada yang bisa

mengelak bahwa tingginya angka golput memang merupakan representasi minimnya

legitimasi pemerintah, sehingga kedudukan dan kepemimpinan bakal calon masih

disangsikan oleh masyarakat. Namun rasanya, terus-menerus ‘melepas tangan’ dari

keikutsertaan pemilu hanya menjadi cerminan rasa skeptis yang tak berujung.

Apalagi, jika kemudian para pemilih yang menganut paham golput, hanya berpangku

tangan setelah gegap gempita pemilu usai. Tak ada realisasi lebih lanjut, dari

bentuk protes dan kekecewaan yang sebelumnya mereka gembar-gemborkan.

Maka dari itu —sebagai sebuah

gerakan moral— dalam kajian demokrasi hari

ini, rasa-rasanya paham golput tak lagi relevan. Jika dirasa ada sebuah sistem yang

keliru, bukankah lebih baik apabila kemudian ikut bergerak untuk membenahinya?

Bukan hanya menjadi komentator serta penonton yang simple minded, dengan selalu mempermasalahkan keadaan sekitar, tapi

kemudian tak pernah ikut serta dalam usaha menyelesaikan persoalan.

Kita hidup dalam sistem demokrasi.

Kita diberikan hak untuk turut memperbaiki sistem yang berlaku, tanpa perlu

membubarkan sistem yang sudah ada. Dan yang perlu diingat, sistem

demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memberikan ruang bagi koreksi,

termasuk kepada sistem itu sendiri. Tak perlu skeptis ketika jumpa demokrasi, hadapi saja

dengan santai —jangan terlalu serius—, karena seperti kata Goenawan Muhammad

dalam Catatan Pinggir 7, demokrasi

tak ayal seperti teater; ini bukan soal proses menemukan kebenaran, namun tentang

mengatasi serta menghadapi kesalahan.

Saya tidak dapat cukup berterima kasih kepada Dr EKPEN TEMPLE kerana telah membantu saya mengembalikan kegembiraan dan ketenangan dalam perkahwinan saya setelah banyak masalah yang hampir menyebabkan perceraian, alhamdulillah saya bermaksud Dr EKPEN TEMPLE pada waktu yang tepat. Hari ini saya dapat mengatakan kepada anda bahawa Dr EKPEN TEMPLE adalah jalan keluar untuk masalah itu dalam perkahwinan dan hubungan anda. Hubungi dia di (ekpentemple@gmail.com)

BalasHapus